豳风东山和小雅小宛都提到了“蜾蠃/果蠃”这个奇异的“虫子”,而鲁迅三兄弟都写过有关蜾蠃的小文,分别是鲁迅“春末闲谈”,周作人“蠕范”和小弟周建人的“蜾赢俗叫螟蛉虫”。诗经赋予了螟蛉和蜾蠃这两个小虫子特别的寓意,自汉儒解经,这两个小虫子则开始对应于具体真实的物种,而对诗经的解读,自南朝“山中宰相”陶弘景开始就不断有质疑和新的解读,不才所看到的最近的解读就是周氏三兄弟的文章。对螟蛉和蜾蠃这两个虫子本身的命名,这两千年没有什么争论,更无变化,而本文则解释了其命名的另一种可能性,以及蜾蠃和大雅文王的联系。

“果臝之實、亦施于宇”乃豳风东山之辞,乃言周人殖民于郁郅之地,已经遍地有实了。果蠃,郁郅(豳风东山:我征聿至)之宇之巢也,果/蜾/过皆通假,似言裹,本意指其实,其体也;實,其喻殖民之周人也。

小雅小宛“螟蛉有子、蜾蠃負之。教誨爾子、式穀似之”也有蜾蠃之语,正义“陆机《疏》云:‘鸱鸮似黄雀而小,其喙尖如锥,取茅莠为窠,以麻紩之,如刺袜然。县著树枝,或一房,或二房。幽州人谓之鸋鴂,或曰巧妇,或曰女匠。关东谓之工雀,或谓之过羸”,蜾蠃/果臝和过羸之蜾/果/过三字乃通假也,言此三物能裹物建房,其别乃其下部虫果羊之部,虫乃尸体,果乃胴体,羊乃后代幼子,所以蜾蠃/臝乃言建巢筑壳以裹尸包体,过羸乃言建巢以遮蔽养育其羊幼子,其构词有如秦人“肉夹馍”之“肉夹”,乃今言之“肉夹于某”之意。

正义“陆云:‘螟蛉者,桑上小青虫也,似步屈,其色青而细小。或在草莱上。蜾蠃,土蜂也,似蜂而小腰,取桑虫负之于木空中,七日而化为其子”乃妄言也。南朝陶弘景不相信古人所言,通过实际观察“蜾蠃”,断言“杀以为饲,以饲其子”乃言蜾蠃杀螟蛉而以螟蛉尸体饲养其子,此说当然是客观事实,但仍然没有将蜾蠃螟蛉命名之误纠正,更没有读通诗经之辞。

周建人有文“蜾蠃俗叫螟蛉虫”事实上已经纠正了二者之命名,也核实丰富了陶弘景的观察结果,其文摘录如下“我幼时,夏天早晨,祖母常指着在窗棂上行走的身子呈蓝黑色的细腰蜂说:‘螟蛉虫来了。’母亲也常这样说的。她们两人原生长在距离很遥远的不同的农村里,都用同一的名称,可见螟蛉虫这名称是很通用的了。。。原来螟蛉虫有不同的种类,它们并不都捉小青虫的,有的确实在捉蜘蛛。在我故乡放荷花缸的庭中向南的窗门格子上,夏季做着不少泥房(又叫育儿室),形状略像带壳的榛子,已经封入俘虏和产下卵的泥房上面是圆圆的,没有突起物。我拆开几个泥房来看,藏的都是蜘蛛。蜘蛛都是活的,但像睡着似的,脚略能动弹,但不会爬行。动物学者告诉我们说,螟蛉虫把俘虏封入泥房时,常用尾针刺它一下,好像打了麻药针,俘虏就麻醉了,但是仍活着,所以不会腐烂,螟蛉虫的幼虫孵出后,就可以张口吃鲜肉。到了把存粮吃完时,它也长大了,就化为蛹,再化为成虫,穿破泥房飞去。如拆开残存的泥房来看,泥房内残留着蛹的外皮或更有少许吃残的东西,那南窗的泥房都封藏着蜘蛛,可见那螟蛉虫的幼虫是吃蜘蛛的。可是有一次我从盆栽的一株小树的枝上的一个泥房里拆出来的却不是蜘蛛而是数条尺蠖。尺蠖是蛾类的幼虫,因为行走时一伸一屈像古时用弓量地的形状,故名。那尺蠖却不像被封藏的蜘蛛的如醉如痴,它们落到盆面就跳跃,很鲜活的,莫非它们没有打过麻醉针吗?至今是一个存留的疑问。后来在上海的万国公墓里,看到有的讲究的坟的外围有石头的围槛,上部凿着花,花纹间有不少螟蛉虫泥房。我拆开几个来看,封藏的又是另一种动物,几条幼小的毛虫,也是很鲜活的,不像蜘蛛的沉醉,但活泼不及以前所见的尺蠖。可是不论活泼的程度怎样,如果贮藏的活粮食能挣扎,对于螟蛉虫的卵或幼小的幼虫都是不安全的。如果卵在活动的蛾蝶幼虫中间,幼虫挣扎起来,卵会被挤坏或弄碎,这是很危险的。但昆虫学者告诉我们:原来螟蛉虫的卵不生产在活粮食的堆上面或中间,它却挂在一段短短细丝状物的下面,细丝状物则悬挂在房顶下面,离开活粮食的。下面的俘虏在扭动,也触不到它。螟蛉虫的幼虫孵化出来后,缘卵壳而下,头能触到粮食,咬来吃,如果活粮食有所动弹,幼虫就立刻缩回去,离开了粮食,下面的骚动伤害不到它。到了幼虫适当壮大,活粮食此时已愈加衰弱无能,它就下来在粮食堆上安心咬吃了”。螟蛉一词在民间几千年无误流传下来了,而民间却从来没有蜾蠃之虫,斗胆猜测周人所言蜾蠃并不一定特指某种虫类,蠃乃言其房巢有虫尸也,周人以蜾蠃指内裹虫尸(果)的小泥屋。

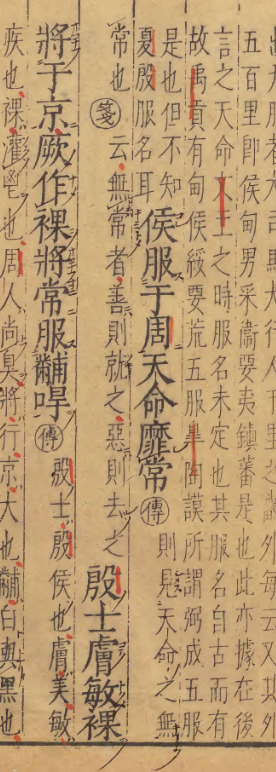

裸异体字也,从字形看此二字跟裹也是异体字,皆言以衣服包裹躯体,跟蠃/臝二字音义皆同,后衍意为一丝不挂而裸体之意皆因六书之法已亡,而蠃/臝之意慢慢消亡泯灭。盖古人上衣下裳,由系辞下“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤”可知衣裳乃关社会根基之事,其用很可能就是别男女以成夫妇阴阳之事,衣有袖言穿,裳有围下体而言裹/裸;僖公二十三年“曹共公聞其駢脅,欲觀其裸,浴,薄而觀之”观其脅蜕衣即可,其下裳不必脱。裸言动作为裹,言物乃下体所围也,黄帝始垂衣,而下裹之皮裙围布远古于黄帝时代,赤芾即下裹之遗存也,这在未开化的原始部族中也常常可以看到无衣有裹之情,汤问“南國之人,被髮而裸;北國之人,鞨巾而裘;中國之人,冠冕而裳”即此情之总结,乃言南国无衣,仅围下体而已,吕氏春秋“禹之裸國,裸入衣出”也是言禹赴南国之情,赵策“而禹袒入裸國”之袒言脱去上衣而已,其下体尚有围裹;卫青霍去病传“單于視漢兵多,而士馬尚彊,戰而匈奴不利,薄莫,單于遂乘六臝”之六臝/裸乃言其驾六之车有帷幕而无车顶也;大荒西经“有蟲狀如菟,胸以後者裸不見”其虫胸后裸裹,所以看不见,否则以今裸露之意何尝不能看见;如图明万历北监本十三经“殷士膚敏,裸將于京”跟今本大雅文王“殷士膚敏、祼將于京”不同,今本当衍文也。万历北监本所引诗文文意贯通也,此乃武王伐纣胜利,押解殷商贵族返宗周以祭用之情,殷人皮肤细嫩敏感,周人去其衣,一路上身裸露曝晒被押解到周京,这不仅是对殷商士人最大的羞辱,也是去其“服”灭其礼之象。先秦文献言及衣服裸袒的地方很多,言袒即脱上衣之象,言裸即下有围裹而上身无衣之象,皆言一事而异辞也,所指其人野蛮或言其受辱也。世俘解“武王乃廢于紂矢惡臣百人,伐右厥甲小子鼎,大師伐厥四十夫家君鼎,帥司徒、司馬”乃这些殷士“裸将于京”后所受处罚也,有废其商之禄位而献诸上帝文王之意。

先人言“蜾蠃負之”乃精准之笔,如周建人所言螟蛉虫卵幼子以丝线挂在蜾蠃之泥屋的顶下,似泥屋“負之”,以避免下面“活尸”对螟蛉子的伤害。诗中蜾蠃所裹是什么虫子,有心人可在郁郅之地灵台县,彬州和关中一带观察,也许跟上海的蜘蛛、尺蠖和毛虫有所不同。关中一带这种掐腰无刺的黄黑蜂很常见,自汉以来被文人称为蜾蠃实”察物未精”,其名冥令有黑暗死神之杀伐,貌似无刺无害,先人早已明察其“阴杀”寄生之为。螟蛉子乃养子之异辞,取螟蛉生子不亲养之意,所以螟蛉子皆他人之养子也,否则应该称为蜾蠃子才对,古人言父子,当言血亲而非养父母。从发音角度,蜾蠃给人以臃肿笨拙之感,恰如今所谓“螟蛉”的肉身。此处“果臝之实”暗喻我周得天命如螟蛉,借西戎蜾蠃之身,播周之“实”于此宇,诗经里但凡称实,多指子嗣,所以特书臝而非蠃,一生一死意象不同也。

“果臝之實”也是周人准确观察的结果:螟蛉子下垂于蜾蠃之泥屋,有如泥屋之果实,大概就是本句让汉儒错认为蜾蠃乃幼子血亲之父,所以此蜂之名就是蜾蠃。百度百科有螟蛉,螟蛉子和蜾蠃三个条目,螟蛉子和蜾蠃如图就是一个物种:细腰寄生蜂,这才是诗经中的螟蛉,而蜾蠃并不是某种生物,是螟蛉所筑的小泥屋,内藏麻醉的毛虫蜘蛛类的小昆虫作为螟蛉幼子的食物,蜾蠃,果(实)于裸(裹)也。

豳风东山 我徂東山、慆慆不歸。 我來自東、零雨其濛。 我東曰歸、我心西悲。 制彼裳衣、勿士行枚。 蜎蜎者蠋、烝在桑野。 敦彼獨宿、亦在車下。 我徂東山、慆慆不歸。 我來自東、零雨其濛。 果臝之實、亦施于宇。 伊威在室、蠨蛸在戶。 町畽鹿場、熠燿宵行。 不可畏也、伊可懷也。 我徂東山、慆慆不歸。 我來自東、零雨其濛。 鸛鳴于垤、婦歎于室。 洒掃穹窒、我征聿至。 有敦瓜苦、烝在栗薪。 自我不見、于今三年。 我徂東山、慆慆不歸。 我來自東、零雨其濛。 倉庚于飛、熠燿其羽。 之子于歸、皇駁其馬。 親結其縭、九十其儀。 其新孔嘉、其舊如之何。

小雅小宛 宛彼鳴鳩、翰飛戾天。 我心憂傷、念昔先人。 明發不寐、有懷二人。 人之齊聖、飲酒溫克。 彼昏不知、壹醉日富。 各敬爾儀、天命不又。 中原有菽、庶民采之。 螟蛉有子、蜾蠃負之。 教誨爾子、式穀似之。 題彼脊令、載飛載鳴。 我日斯邁、而月斯征。 夙興夜寐、無忝爾所生。 交交桑扈、率場啄粟。 哀我填寡、宜岸宜獄。 握粟出卜、自何能穀。 溫溫恭人、如集于木。 惴惴小心、如臨于谷。 戰戰兢兢、如履薄冰。 宛彼鳴鳩、翰飛戾天。 我心憂傷、念昔先人。 明發不寐、有懷二人。 人之齊聖、飲酒溫克。 彼昏不知、壹醉日富。 各敬爾儀、天命不又。 中原有菽、庶民采之。 螟蛉有子、蜾蠃負之。 教誨爾子、式穀似之。 題彼脊令、載飛載鳴。 我日斯邁、而月斯征。 夙興夜寐、無忝爾所生。 交交桑扈、率場啄粟。 哀我填寡、宜岸宜獄。 握粟出卜、自何能穀。 溫溫恭人、如集于木。 惴惴小心、如臨于谷。 戰戰兢兢、如履薄冰。

![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.